A los 20 años, entre fernets (es una bebida alcohólica amarga elaborada a partir de varios tipos de hierbas (mirra, ruibarbo, manzanilla, cardamomo y azafrán, entre otras)) y capítulos de Lost, Tomás Escobar creó un monstruo desde su habitación de estudiante en Córdoba; ahora, después de perder en el camino a dos amigos, quiere ser parte de la industria del entretenimiento.

Twitter.

Por Pablo Plotkin. Fuente: Ver Aquí.

En un café de la zona de las facultades, una mañana de primavera, Tomás Escobar es la versión geek de un vendedor de tónicos para la juventud eterna. Durmió poco, se pasó la noche rediseñando la interfaz de Cuevana y reescribiendo el código para que el sitio no colapse. El tráfico crece a razón de un veinte por ciento mensual, con un récord diario de dos millones de visitas. A esta hora, tiene la cara tan pálida como el culo de Mark Zuckerberg, pero aun así, con 22 años y una adorable tonada sanjuanina, le queda medio tanque de energía para diseminar su fe.

Tal vez no sea un entrepreneur carismático, pero tampoco es un nerd sin ángel. En estos últimos meses, después de abandonar los estudios de Ingeniería en Sistemas en Córdoba y mudarse a Buenos Aires, la popularidad de su plataforma lo dotó de una evidente confianza en sí mismo. A eso le sumó un poco de asesoramiento legal y unas cuantas dosis de literatura emprendedora 2.0. Habla del diferencial de la “experiencia Cuevana” y asegura que los sitios valen por sus comunidades (en su caso, habría que valuarlo en millones de dólares). Dice que está pactando acuerdos con señales de cable, productoras y un importante organismo estatal. “La idea es convertir a Cuevana en una empresa internacional con base en el país”, comenta este fan de Arcade Fire que maneja su negocio (al que él llama prudentemente “hobby”) desde una MacBook Pro en el departamento de un amigo, en un edificio de la calle Anchorena, donde duerme de prestado hasta tanto se consiga una vivienda en la ciudad.

Esta es una historia que mezcla fascinación tecnológica, adicción a las series, amistad adolescente, dólares frescos, inocencia interrumpida, acusaciones de traición y peleas sin sangre. El kilómetro cero del relato es Nueva Córdoba, el distrito universitario como un improbable Silicon Valley on fernet, o un lugar donde, se supone, nadie está pensando el rumbo cultural de la época, excepto un par de pibes que absorbieron intuitivamente la visión de futuro, sin delirios de grandeza ni dilemas filosóficos. Una generación bendecida con una confianza ciega en sus percepciones, y con una capacidad delirante para convertir las propias necesidades cotidianas en demanda masiva. La época la están haciendo estos iluminados rasos.

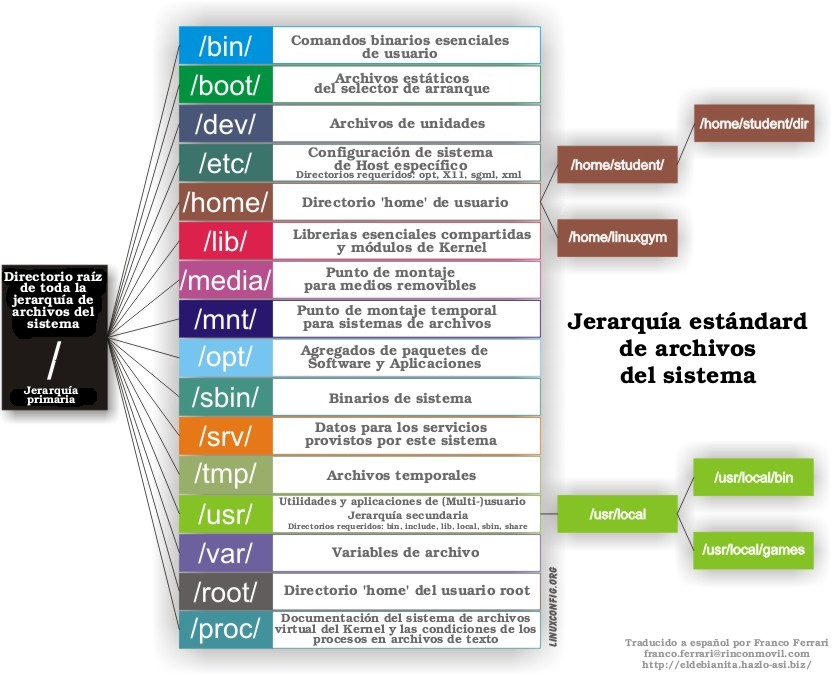

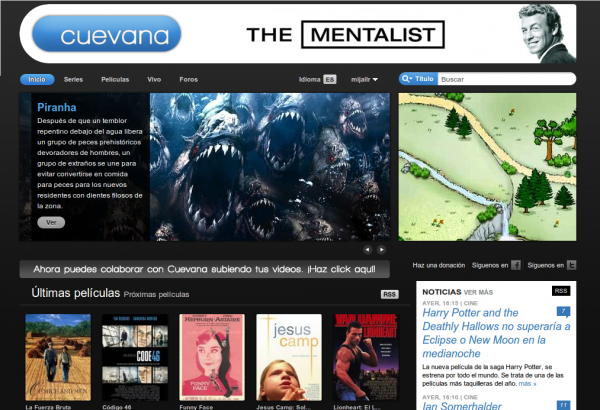

Hablamos de una de las veinte plataformas argentinas más visitadas de Internet, y la más exitosa de América latina en su rubro. El lugar al que vamos cuando queremos ver el último capítulo de True Blood o Mad Men en buena resolución y con subtítulos en castellano. Y un invento atravesado por debates silenciosos sobre propiedad intelectual, legislación y nuevos modos de distribución de mercancía cultural. “Cuevana es un emergente creado más por los usuarios que por sus fundadores”, dice Julián Gallo, editor del sitio Mirá! “La industria no respondió a tiempo a la madurez tecnológica de los televidentes. La gente tuvo que hacerlo.”

En un rincón del bar desierto, frente a la primera Pepsi del día, Tomás Escobar encarna el discurso opuesto a los anarco-hackers de Anonymous, por ejemplo, los que prometen destruir Facebook por negociarle a las corporaciones la información del pueblo. Ni siquiera tiene el tono jactancioso y provocador del primer Zuckerberg, el que decía que los capitalistas venían a robarle sus ideas revolucionarias. Tomás ejerce la prédica del adaptado. Sabe que se ha movido al filo de la ley, pero también entiende que lo que le explotó en las manos es grande. Hijo de un contador que ejerce de empresario, está asesorado y quiere ser parte del establishment de los nuevos medios. Así resume su estrategia: “Cuevana captó la demanda de los usuarios. Ahora el objetivo es que se retroalimente con el cine. Crear un nuevo modelo de negocio”.

Para algunos, la cosa no es tan sencilla. “En tanto negocio, la plataforma es ilegal”, dice Mariano Amartino, de Überbin I/A, una consultora de estrategias en Internet. “Ni lo analizo en lo moral o como emprendedorismo. Esto es lucro con la reproducción pública de obras sobre las que no tienen derechos. Punto.” Andrés San Juan, abogado especialista en este tipo de conflictos y representante de los Taringa! (procesados por una demanda de la Cámara del Libro), no está de acuerdo: “Ellos no hacen la copia ni la distribuyen; la facilitan. Puede que Cuevana sea parte de la cadena, pero no hay delito ahí”.

La coartada legal de Cuevana (que hasta ahora no recibió ni una intimación judicial) se basa en que el sitio no descarga ni aloja los contenidos: funciona como un exhibidor de material bajado en otras partes. Desde el punto de vista técnico, lo que Cuevana pone a disposición es el link. “El link es sagrado”, dice Beatriz Busaniche, wikipedista y militante de Vía Libre, una agrupación que pelea por un cambio en la ley de propiedad intelectual. “Si van contra el link, no queda nada en Internet.” Sólo que, en el caso de Cuevana, gracias a un detalle sustancial de programación, el link se consume en casa. “Esto es algo comercialmente fabuloso -dice el periodista y desarrollador web Nacho Román-, pero no guarda relación con el espíritu descentralizado y abierto original de la web.” O sea que el punto sensible de la discusión bien puede ser ético. “Cuevana hoy no es un negocio”, se defiende Escobar. “Podría serlo, pero desde hace unos meses limité la publicidad al mínimo para pagar abogados y servidores [un gasto de miles de dólares al mes, para ese tráfico].”

Una máxima de la época reza que el copyright es el petróleo del siglo XXI. La batalla cultural y económica pasará en buena medida por el modo en que se definan las reglas de distribución de los bienes simbólicos. Para muchos, las restricciones de derechos de autor están pensadas para regir una época en que el tráfico de información era arduo y escaso. Sería momento de adaptar las reglas a esta era de inmediatez e hiperabundancia. Juan Suárez, del blog Derecho a leer -parte del movimiento global Copyleft-, lo explica así: “Lo que nos preocupa es que fuercen los tipos penales para perseguir a alguien cuya actividad no está tipificada como delito en la letra de la ley. Que no se tomen medidas que, como efecto colateral, afecten la libertad de expresión en Internet”.

El mainstream opta por el silencio, el repudio (los voceros de Fox, por ejemplo, se niegan a opinar sobre un sitio al que consideran “pirata”) o la serenidad. Jonathan Friedman, del videoclub online Netflix (que acaba de desembarcar en Argentina), ante la pregunta de por qué alguien pagaría por algo que ya obtiene sin costo, respondió: “Todos podemos conseguir agua gratis y sin embargo mucha gente sigue optando pagar por el agua en botella, porque es seguro y conveniente. Así y todo, siempre habrá personas que tomarán agua de la canilla”.

Parte II.

La historia detrás de Cuevana: parte II

Detrás del debate legal, económico y cultural hay una historia pequeña que podría ser la nueva Teoría del Big Bang del interior argentino. Tomás Escobar creó su primera página web a los 14 años, cuando cursaba octavo grado en la Escuela Modelo de San Juan. Le gustaban las computadoras y los libros de Harry Potter, la fantasía de un mundo plagado de heroicos magos adolescentes y hechiceros entregados al lado oscuro de la fuerza. En la Pentium 3 que tenía en su casa, y sin la más mínima experiencia en programación, creó HarryFanaticos.com. “Era maquetación web con páginas prediseñadas”, recuerda hoy. “La sostuve tres años, la fui perfeccionando, y en la última etapa se hizo más conocida: tenía algunos miles de visitantes por día. La experiencia me enseñó a programar. Pero de pronto me di cuenta de que era adolescente y no podía seguir con la página de Harry Potter.”

Mientras bosquejaba una novela fantástica ambientada en la Edad Media (“onda El señor de los anillos, aunque sin elfos, enanos ni nada de eso”), comenzó a armar juegos en Flash. “Todo entre amigos. Tenía una idea y la plasmaba. Me inspiraba en cosas que ya jugáramos entre nosotros. En clase, cuando estábamos aburridos, jugábamos a La Batalla Naval entre tres. Así que después lo convertí en juego de computadora: La Batalla Trinaval.”

La adolescencia de Tomás está llena de esa clase de modestas conquistas nerds. Pero él no tenía el perfil clásico de genio de las matemáticas que distingue a los programadores exitosos. Lo de Tomás era una mezcla de aburrimiento, pasión por las realidades paralelas, deseo de socializar y gusto por el diseño, aunque reconoce que no es demasiado talentoso para eso. Cuando terminó el secundario y se mudó a Córdoba para estudiar Sistemas; estaba claro que lo que lo hacía vibrar era inventar plataformas. No tenía un plan, pero sí esa extraña claridad individualista y a la vez comunitaria propia de los pibes que madrugaron la era de las redes sociales.

En Nueva Córdoba, se instaló en la casa de un par de estudiantes sanjuaninos amigos de la familia. Le dieron un cuarto de tres por dos en un entrepiso que daba a la terraza. “En invierno me cagaba de frío”, rememora. Apenas le entraban la cama y el escritorio con su MacBook. En septiembre de 2007, durante el primer año en la facultad, creó LigaDT, un juego de management futbolístico. Además de las variables clásicas (aptitudes de los jugadores, gestión de presupuesto, apuestas), Tomás le había sumado algunos detalles de color local, como la relación con la barra brava y la prensa. “Jamás promocioné el sitio más que por msn, no tenía plata para hacerlo, pero participaban un par de miles de usuarios de América latina.” LigaDT estuvo online hasta el año pasado, pero por falta de tiempo para moderarlo terminó dándolo de baja.

Sin embargo, ese éxito en escala lo convenció de que sus plataformas eran amigables para una gran cantidad de personas. Y también entendió que el hobby que había empezado en su habitación de San Juan podía darle algunos dividendos. En 2009, mientras cursaba la carrera a media máquina, la vida social de Tomás se centraba en el barrio universitario. Entre sus mejores amigos estaban David Fernández y Mario Cardosio, dos compañeros del secundario que también se habían ido a estudiar a Córdoba. Se juntaban a comer, a ver partidos y también a seguir las series del momento: Lost, House, Two and a Half Men. La fuente de descarga era por lo general Darkville, un sitio mexicano desde el que se bajaban las temporadas y, por separado, buscaban los subtítulos. Para las películas, como casi todo el mundo, apelaban a los torrents. En esas sesiones de video on demand apareció la idea de crear una plataforma que se ajustara a sus necesidades como usuarios. “Así como a algunos se les da por armar una banda -dice David-, nosotros queríamos empezar juntos un sitio web.”

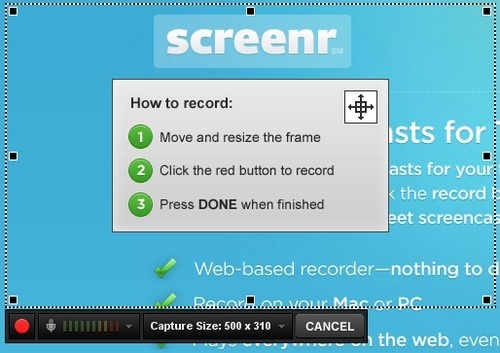

Tomás, que era el único que sabía cómo desarrollarlo, diseñó en una noche “una versión mejorada” de Darkville, “para verlo más ordenado y lindo”. Trató de contactarse con los mexicanos, pero al no obtener respuesta, decidió seguir por las suyas, rastrillando información de código abierto. En la primera semana de septiembre terminó “el piloto” de Cuevana con un episodio de The Mentalist a modo de prueba. La elección del nombre, una clave del éxito, surgió a partir de un raíd de búsqueda de dominios que no estuvieran registrados. Pensando en capitales del mundo, Tomás llegó a La Habana y la deformó hasta dar con ese neologismo abstracto que sugiere alguna especie de lugar mitológico, entre rupestre y femenino. Al igual que Taringa!, Cuevana es un término que sólo alude a sí mismo. “Decís Cuevana y de lo único que podés estar hablando es de este sitio”, resume Escobar.

El núcleo fundador (eran cuatro, aunque uno de ellos se abrió a los pocos meses) compartió la nueva plataforma con sus contactos. Más allá de su diseño ordenado, la ventaja que ofrecía Cuevana era la posibilidad de visualizar de una manera simple los contenidos en un mismo lugar. A diferencia de sitios como The Pirate Bay, que obligan al usuario a navegar hacia otras playas, el plug-in que emplea Cuevana está diseñado para permanecer allí mientras el sistema descarga el material desde Megaupload, Bitshare o FileFactory. Esa centralización, negativa para muchos libertarios de la web, fue decisiva para que Cuevana se hiciera masivo. En los primeros meses ya contaban miles de usuarios, primero en San Juan, después en Córdoba, Buenos Aires, Chile… “Cada uno seguía los pasos desde su máquina, convertíamos videos, los indexábamos, comentábamos”, recuerda David. “Aportábamos en partes iguales para costear los gastos de servidor. Usábamos internet local: subir una película nos llevaba entre cuatro y cinco horas. Mi PC directamente no se apagaba.”

En febrero de 2010 vieron las primeras ganancias por publicidad. Los servidores, que empezaban a ser una flota, ya se pagaban solos. “2010 fue el mejor año”, dice David con una nostalgia prematura. “Cuevana empezó a crecer muy firme, necesitábamos ampliarnos todo el tiempo, teníamos nuestras ganancias y la pasábamos realmente bien. Empezamos a tomarnos las cosas en serio.” Se sumaron colaboradores de otras ciudades (que cobraban las regalías de las fuentes de descarga), a la vez que los usuarios engrosaban el catálogo.

Para el tridente de Cuevana, Nueva Córdoba era una “pensión gigante” donde todo pasaba a una velocidad inesperadamente alta. Desde las ventanas de sus casas veían pasar a los estudiantes con sus mochilas y sentían que estaban en el lugar perfecto. “Era como un campus universitario”, recuerda David. Los sábados, antes de ir a bailar, hacían una mezcla de previa y “reunión corporativa”. Cenaban juntos y, en la sobremesa, entre fernet y fernet, soñaban con convertir a Cuevana en una empresa digna de Palo Alto. Los dólares sobrantes servían para financiar las trasnoches. Era todo “un festival carioca”. Pero la época dorada de Cuevana como una aventura de amigos no duraría demasiado.

Tomás, en tanto autor intelectual y líder del proyecto, se pasaba noches sin dormir cada vez que el sitio se caía por la crecida de tráfico. La recompensa era un cierto aura de estrella geek en los pabellones de la facu. Un día lo entrevistaron para el noticiero local y, a la mañana siguiente, una profesora lo señaló entre todos los alumnos y le dijo: “Ayer te vi en televisión…”. Pero el muchachito sentía que estaba solo al frente de la operación. “Los problemas llegaron en el verano de 2011”, recapitula David. “Tomás nos tiró que él creía merecer más porcentaje que nosotros. «Acá se empieza a ir todo al carajo», pensé yo. Y así fue. Tomás viajaba cada vez más seguido a Buenos Aires, no contestaba las llamadas, no respondía en el chat. Me sentí traicionado y decepcionado. Nosotros no éramos meros colaboradores: fuimos cofundadores de Cuevana. ¿Dónde está la línea que separa la amistad de los negocios?” Tomás dice que el distanciamiento no tuvo nada que ver con las ganancias (que hasta ese momento, según indica David, alcanzaban para “mantener a una familia completa”). “El altercado se produjo por el control del sitio”, dice Escobar. “Yo era el único que aportaba y trabajaba en el desarrollo. No había una sinergia en el grupo; lo lógico era que cada uno siguiera su camino.”

En el otoño pasado Tomás se instaló en Buenos Aires y empezó a planificar la conversión. El sitio tenía que afrontar esta nueva etapa profundizando el concepto de red social e intentando revertir su imagen piratesca. Limitó el servicio al streaming (antes se podían almacenar los contenidos) y controló que no se indexaran películas que todavía estuvieran en cartel. El arribo de competencias legales como Netflix lo obligó a un nuevo startup. Pactó acuerdos con productoras independientes, se sentó a hablar con cadenas de series y dirigentes institucionales. Todo está por verse. Mientras tanto, diseñó una nueva interfaz, con un perfil más noticioso y aplicaciones que promueven la interacción entre usuarios, al estilo Facebook. Le sumó contenido en HD (“hoy la demanda pasa con conectar la notebook al LCD”) y espera generar un sistema de crowdfunding para promover producciones independientes. También lanzó su sitio de streaming Musicuo (una especie de Spotify). Dice que, a esta altura, se siente capaz de prever qué va a necesitar el público en el futuro cercano. No piensa arancelar el servicio, asegura, ni vender el sitio: “Esto es un hobby que me explotó en las manos”.

La parábola de Cuevana todavía está en un punto difuso entre la legitimidad de las mayorías y el contrabando en zona liberada. Si el destino maldito de la web nacional y popular se manifiesta en el juicio a Taringa!, Tomás podría estar a punto de consumar una suerte de crimen perfecto del desarrollo web. Muchos creen que el sitio tiene los días contados, pero él planifica una transformación que lo lleve a otro nivel. Y sueña con que, dentro de no demasiado tiempo, pueda extenderle al mundo una tarjeta personal que diga: “Tomás Escobar – CEO de Cuevana”.